- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano

- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»

- María Teresa Linares Savio

- El Universo del Circo Teatro Yucateco

- Consuelo Velázquez

- Nelson Camacho

- José Ruiz Elcoro

- Siempre la sonrisa de Lucy

- Félix Guerrero, Batuta de Oro

- Jesús Gómez Cairo (+)

- Kiko Mendive

- Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba

- La revolución que quiso ser – IX

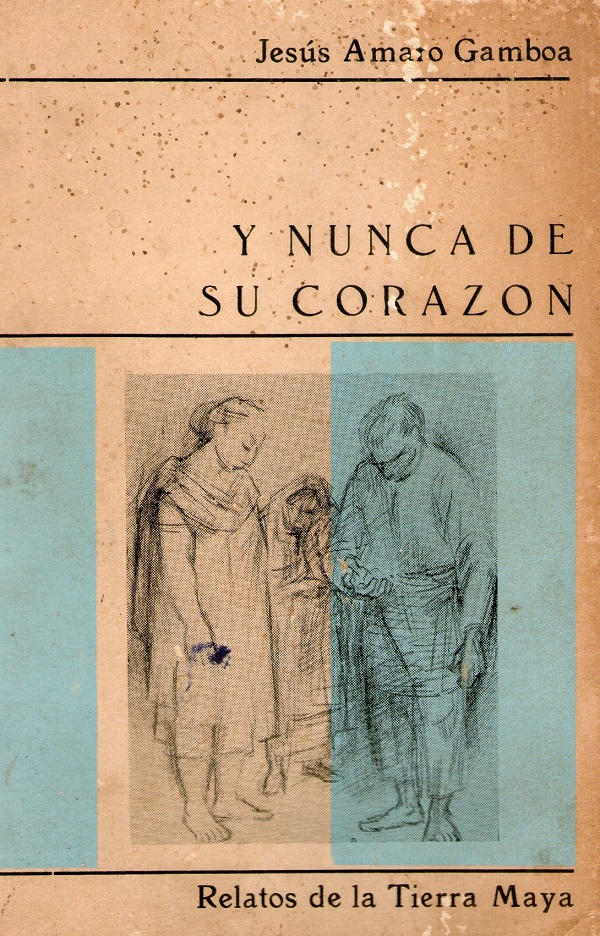

Y nunca de su corazón (XXVII)

XXVII

Y NUNCA DE SU CORAZÓN

Continuación…

Ahí estaba cavilando. Si de regreso de la tienda le tomaba la noche, haría la prueba de ver si con la luz de la luna, abriendo bien los ojos, era menos incapaz de valerse con la vista, eso no se le había ocurrido sino hasta hoy. Al fin que no tendría que regresar a la carrera, cantando o silbando, para espantarse el miedo. Ni haría caso de que las sombras de las hojas de los plátanos y las palmeras se movieran, con el viento, como enormes espantapájaros, sobre las albarradas y el lodo de la calle.

–Sí hijo, anda –encareció el padre–. Todavía es temprano. Y después que regreses vas y cierras el gallinero. Y ves si no queda algún huevo en el nido. Tengo que venderlos mañana por la mañana, para la medicina de tus hermanitos. Y para comprar algo que comer. Ahora ya no se mata nada en el monte, por las lluvias. Las sartenejas están llenas y los venados no bajan a beber en la aguada.

Abelardo no esperó más. Se dio la vuelta y se encaminó a la tienda, todo lo aprisa que le era dable para no demorarse. Si regresaba antes de ocultarse el sol, mejor para él.

Crisanto miró alejarse a su hijo mayor. Nadie diría que ese muchacho tuviera ocho años. Parecía de cinco. O de menor edad. Pero ese fenómeno, que hacía imposible calcular con aproximación la edad de un menor por el indicio de la talla era algo que no parecía preocupar a un padre de la zona henequenera de Yucatán, porque era lo común y habitual en un niño maya o mestizo de esa región. Crisanto se metió en la choza.

–Ese Balito quería que su hermano José Isabel vaya “en” la tienda. ¿Ya le “distes” su comida a ese chiquito? –dijo, dirigiéndose a su mujer que, sentada en un banquillo, cerca del fogón, estaba torteando. Tenía en el regazo una criatura que apenas si se movía. Era Felipe, el menor de sus hijos, de año y medio. José Isabel, de cinco, no lejos de su madre, colgaba en el chinchorro de una hamaca de amplias mallas, de hilo de henequén.

Petronila no respondió. Ni hubiera podido. Estaba haciendo precisamente eso: dar de comer al pequeño esqueleto que tenía en la cuna de sus muslos. Su boca no podía emitir sonido; porque estaba masticando, a labio firme y apretado, un pedazo de tortilla. Estaba royéndolo, rumiándolo, pulverizándolo, hasta licuarlo con la abundosa saliva de una prolija masticación. Y cuando por el tacto bucal sentía haber formado una papilla espesa, sin grumos ni partículas dañosas, dejando de tortear, elevaba los músculos para allegarse al pequeño y se doblaba sobre él. Cualquiera diría que todo era para darle un beso a la criatura. Y no porque, conectando su boca con la del “lactante”, le insuflaba el alimento, igual que ciertas aves regurgitan en el pico de sus pichones, para alimentarlos. El niño alargaba el pescuezo y tragaba con avidez. Deglutía el “alimento” desesperadamente, para después caer en una especie de sopor, de indiferencia, insomne, sin embargo, por los pequeños pero frecuentes sobresaltos que lo hacían estremecerse en el regazo materno.

Crisanto se había acercado a su mujer.

–Brinca mucho, ¿mas si no? Sueña cosas que lo asustan. ¡Pobrecito! Yo me voy “del tiro”, Nila, para volver temprano. No más paso lista y veo si me escapo.

El pequeño enfermo sacaba a ratos la punta de la lengua, en busca de humedad. Petronila ya sabía que esa lengua estaba seca, roja y rasposa, como las hojas de esa planta que llaman “ciricote” y que se usa como lija. Y que así se había puesto la lengua de los otros hijos que se le habían muerto.

De pronto se escuchó el fragor de gárgara de esas diarreas disparantes, mezcla de líquidos y gases, que no auguran nada bueno para una madre que ha visto morir muchos de sus hijos en iguales condiciones. Petronila dejó de tortear, se tragó la tortilla que venía masticando, limpióse las manos en los bordes de su hipil y habló, en tanto manipulaba al pequeño.

–¿Ya lo “oistes”, Cris? Con ésta van quince veces que hace su deposición este chiquito. No le hizo nada el sancocho de hojas de guayaba.

––Ni la medicina del doctor –dijo Crisanto, deteniéndose, cuando estaba a punto de salir.

–No y pues. Pídele a Dios que le amanezca, para que yo lo lleve “en” Mérida, junto con José Isabel. Ya quiso Dios que éste cumpla un año y medio. La ultima chiquita que se nos murió ni siquiera llegó a los ocho meses.

–¡Valiente consuelo, mujer! Que porque “chan” Felipe ya llegó a su año y medio, aunque se nos muera. ¡Valiente consuelo!

–Si es que Dios quiere, ¿qué más le vamos a hacer? Él nos da nuestros hijos. Él nos los puede quitar. ¡Pobres angelitos!

–¿Sabes una cosa, hija? Ese Balito que acabo de mandar “en” la tienda, dice que no ve bien su camino en las tardes, ya cuando va a entrar la noche.

–Acuérdate que así empezó su hijo de Sérvulo Yamá. Después se le formó una llaguita en su ojo, que se volvió nube y quedó ciego de su ojo derecho. ¡Acuérdate!

–Sí y pues. Ahora que me acuerdo, así fue. No sabes cómo pienso que sus ojos colorados de José Isabel sea esa enfermedad. Por algo nos dijo el doctor que lo llevemos “en” Mérida.

Petronila ya había cambiado de trapos sucios al enfermito y esperaba con angustia escuchar el estruendo de otra evacuación que haría más problemático, si continuaba la diarrea, llegar con el niño a la capital de Estado. Ya estaba también con una jícara de té de hojas de guayabo dando de beber al pequeño, para lo cual se valía de una bolita de trapo que hacía ir y venir del líquido a la boca del niño.

–Oye Nila, yo no voy a poder ir “en” Mérida a llevarte con los dos chiquitos enfermos. Tengo que quedarme a completar mi semana de trabajo en el ejido. ¡Tras que la semana pasada no me dieron trabajo! Ni siquiera en la hacienda de don Isidro. Además, ¿quién se va a quedar a que cuide a Balito? ¡Ese niño que no ha regresado!

–Bueno. Sólo sí, yo no sé cómo lo voy a hacer con José Isabel y Felipe.

Como si solo bastara nombrarlo para saber que estaba enfermo, José Isabel sacó la cabeza de la hamaca y vomitó. Crisanto corrió en su ayuda.

–¡Si está hirviendo de su calentura este niño! ¿Quieres tu atolito, hijo? Mas que sea un traguito que pongas en tu estómago. Tal vez se te quede y no lo vomites. Ahorita que regrese tu hermano de la tienda voy a endulzar tu atole con panela. ¿Mas si no?

–Así que ves, Cris, estoy pensando cómo lo vas a hacer cuando yo me vaya “en” Mérida.

–¿Uuuuuuuu…? –terminó en puntiagudo tono ascendente la interrogación de su mugido de desafío–. ¡Como si yo nunca hubiera hecho un atole!

–¿Cómo lo iré a hacer yo con Belito y “chan” Felipe?

–Es muy fácil. Pet. A Felipe lo envuelves en tu rebozo. A Belito lo agarras de su mano, “pa” que no se tropiece, por eso de lo rojo de sus ojos. Tu sabucán lo cuelgas en tu hombro, con tu bastimento. El tren pasa muy temprano. Ya sabes. ¡Cuidadito vas a perder mi tarjeta de credencial! ¿Lo oyes? Porque entonces no te reciben en el hospital con los niños. Llevarás también el papel que nos dio el doctor. No se te vaya a olvidar. ¿Lo estás oyendo?

Crisanto, a medida que hacía recomendaciones a su mujer, atendía al pequeño José Isabel. Al embrocarle la jícara de atole, el niño gimió.

–Me duele mi boca, “tat”.

–Sí y pues, hijo. Pero bebe tu atole.

José Isabel tenía boqueras. Lo mismo que su hermano mayor. Boqueras, en el idioma maya, se dice con una palabra que restalla como un látigo. Que hace explosión dentro de la boca, sobre todo en la garganta. Con una palabra, tan dura y explosiva, que al proyectarse hacia afuera parece como que rompiera en grietas sangrientas las comisuras de los labios.

Jesús Amaro Gamboa

Continuará la próxima semana…

0 comments