- El Trío Matamoros

- Isolina Carrillo Estrada

- Neguib Simón Jalife – 2da parte

- Humberto Rodríguez Manso

- Neguib Simón Jalife

- Don Abel Domínguez Borrás

- Emma Elena Valdelamar

- George Pérez González

- Salvador Lutteroth, El Padre de la Lucha Libre Mexicana

- La Colonia Estrella

- Elis Regina

- XXVI Encuentro de poetas “América Madre”

- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano

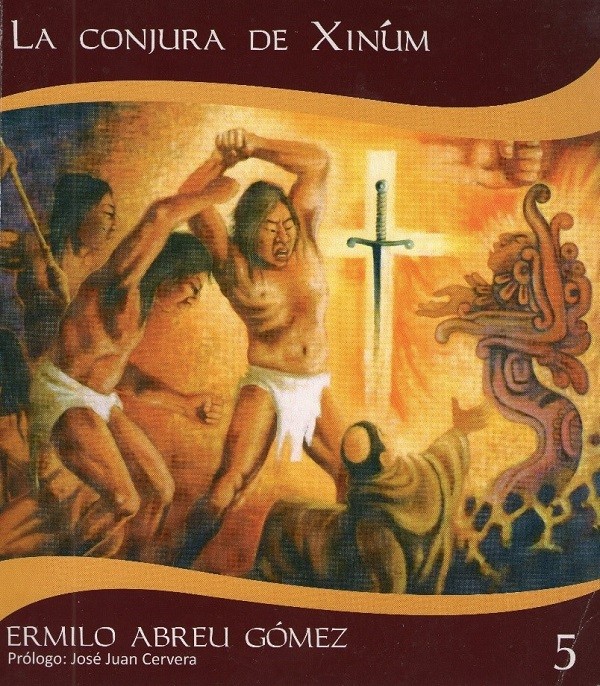

La Conjura de Xinúm – XI

XI

IX. Mérida

La rebelión era ya como un incendio cuyas llamas quemaban la tierra, las piedras y el aire. El oriente y el sur ardían y se desgajaban en ruinas. Ciegos de coraje, los indios se habían entregado a toda clase de excesos. Libres de ataduras, ya no temían ni al verdugo ni al amo. Unas veces actuaban bajo las órdenes de este o de aquel cacique y otras, a la buena de Dios, se dejaban llevar por los azares de la lucha. En la acción se mostraban, al mismo tiempo, crueles, alegres y suicidas. Los más audaces se habían extendido por las regiones colindantes de Valladolid, Sotuta, Peto y Tihosuco. La parte más poblada de la Península estaba ya en sus manos.

Era evidente que en esta lucha los insurrectos contaban con la ayuda y la complicidad de los indios pacíficos, quienes ponían a su disposición lo que recogían de los montes, ranchos y caseríos. Las mozas eran estímulo en la lucha y alivio y placer en la fatiga. Los niños resultaban buenos espías, pues sabían escurrirse por selvas y veredas y, con frecuencia, gracias a su aviso, se conocían a tiempo las tretas del enemigo. Los viejos eran curanderos y cirujanos. Al lado de los curas que celebraban con repiques las derrotas de los indios, otros no los abandonaban ni en los momentos de mayor peligro. Más de uno pereció en el campo víctima de su abnegación. El cura de San Jacinto convirtió su parroquia en cuartel; el de San Ignacio hizo de su casa asilo y granero, y el de San Felipe fundió los hierros de su iglesita para hacer machetes. Indistintamente, cada choza era hospital para los heridos o capilla para los muertos. Toda la tierra era cementerio y de cualquier árbol se hacía una cruz.

La población blanca vivía ya en continua angustia y tanto temía a los rebeldes que con el solo anuncio de que se aproximaban, huía y buscaba refugio en las ciudades mejor protegidas. Pero este éxodo casi siempre era una aventura peligrosa, pues los indígenas al acecho caían sobre los fugitivos y sin más los asesinaban.

Como era de esperarse, las noticias de tantas tribulaciones llegaron a Mérida y produjeron el consiguiente desasosiego. Ante la amenaza de los rebeldes la vida de la ciudad se suspendió; el comercio cerró sus puertas: los negocios se paralizaron y la gente no supo qué hacer ni qué partido tomar. De noche los vecinos salían a mirar en el cielo el resplandor del incendio de los montes y de los caseríos. Como en los días de quema, la luna y las estrellas se mostraban rojizas y sumidas en una atmósfera de humo. De cuando en cuando llegaba la gritería de los indios que osaban invadir los campos vecinos. ¡Cómo sonaban sus caracoles de guerra! ¡Cómo se retorcían sus voces oscuras y agrias! ¡Todo aire parecía vibrar de ira!

Por momentos el hambre y el pánico invadían la población. Para más angustia el gobierno parecía incapaz de evitar tantos males. No había tropas suficientes para contener a los rebeldes, y las órdenes para alistar a los blancos quedaban incumplidas, pues éstos, apoyándose en sus privilegios, eludían el servicio militar. Y así era preciso echar mano de los propios indios. Civiles y militares se apretujaban unos contra otros en aquella desolación. Se presentía que, más tarde o más temprano, la catástrofe tendría que llegar. La hora de la derrota y del exterminio estaba cerca.

Este clima de terror se agravó cuando alguien, con fundamento o por capricho, hizo correr la especie de que en determinada noche los indios de la ciudad y sus alrededores se levantarían en masa para asesinar a los blancos.

A fin de defenderse de tal amenaza, en el acto se organizaron brigadas y se decretó que, so pena de arresto, ningún indio podía entrar ni salir de la ciudad después de la hora de queda.

En los arcos de Dragones, del Puente y de San Juan, se pusieron atalayas y escuchas, los cuales con frecuencia amanecían muertos, atravesados por flechas. Después de la hora del Ángelus, nadie se atrevía a pisar la calle sino por estricta necesidad, y eso con la pistola al cinto y dispuesto a dispararla sobre el primer indio sospechoso que encontraba a su paso.

Así las cosas, la patrulla comandada por un tal Crescencio Salazar, que recorría el barrio de San Cristóbal, tropezó con un grupo de indios. Los detuvo y registró y aunque ninguno llevaba armas ni papeles les ordenó que sin excusa se dispersaran. Los indios obedecieron, pero no resignados ni en silencio sino lanzando amenazas y blasfemias.

Todavía se comentaba este incidente cuando llegó a la ciudad con noticias más graves el alcalde de Umán, don Manuel Correa. Se presentó ante las autoridades y dijo que en su pueblo había sorprendido una conspiración de indios y que los más osados estaban decididos a asesinar a los blancos precisamente esa noche de que tanto se venía hablando. En una declaración posterior añadió que los más comprometidos en la conjura eran Gregorio May, cacique de dicho pueblo y Francisco Uc, cacique del barrio de Santiago, de Mérida. Sus informes causaron el consiguiente revuelo.

Como reguero de pólvora se divulgaron estas noticias y todavía se comentaban cuando llegaron otras no menos alarmantes. El jefe político de Izamal mandó a decir que sabía de buena fuente que los indios de Tekantó y de Yaxché estaban a punto de sublevarse con el fin de matar a los señores de aquellas ciudades.

El mensajero añadió por su cuenta que la matanza había empezado y que por cientos se contaban las víctimas, entre las cuales figuraban personas de la mejor sociedad.

Entonces el pánico no tuvo límites; las autoridades redoblaron la vigilancia y declararon la ciudad en estado de sitio. Se suprimió el tránsito de coches y de diligencias y hasta para viajar a caballo se requería permiso del alcalde.

Así llegó la tan temida noche. Se improvisó una brigada de caballería para que, al husmeo de rebeldes, recorriera los barrios y se internara en las huertas y en las haciendas de los alrededores. Columnas volantes avanzaron por los caminos reales de Izamal, Sisal y Campeche, con el objeto de localizar a los supuestos sublevados. Entrada la noche, se encendieron hogueras en las plazas y en las bocacalles para mejor descubrir al enemigo que osara presentarse. No faltaron falsas alarmas. Hubo un tiroteo cerca de la Ermita y resultaron muertos varios arrieros y un chiquillo. A la entrada del cementerio dos grupos armados chocaron en la obscuridad, hicieron fuego y perecieron cuatro peones.

Toda la noche, la tropa y los vecinos permanecieron en vela, dispuestos a reprimir por la fuerza cualquier agresión de los sublevados.

Pero pasó la noche y vino el día sin que hubiera acontecido nada extraordinario. Sin embargo, no desapareció el temor. Si la sublevación no estalló aquella vez, podía estallar de un momento a otro y acaso más pronto de lo que se pensaba. El enemigo estaba allí, oculto en cualquier parte. Todos, pues, debían estar prevenidos. De ahí en adelante, cualquier cosa, el grito de un niño, el humo de una chimenea, el correr de un caballo eran motivos de sobresalto y angustia

Para más exaltar los ánimos, por estos días otra patrulla aprehendió a un indio que, disfrazado de mujer, intentó cruzar el barrio de Santa Ana. Esposado y a golpes lo llevaron a la cárcel, donde lo registraron de pies a cabeza y resultó que en una de sus alpargatas llevaba cartas del citado Francisco Uc, dirigidas al Justicia de un pueblo cercano. Con este hecho se confirmaron las sospechas que ya se tenían de la conducta del cacique de Santiago.

La revuelta, no cabía duda, había llegado a la capital. Por fortuna los conjurados estaban cerca. No había, pues, más recurso que aprehenderlos para que sufrieran las consecuencias de su locura. ¡Alzarse contra el blanco! ¡Rebelarse contra el amo! ¡Burlarse de la autoridad de los señores! Tamaña osadía nunca se había visto. Era necesario dar pruebas de energía y de fuerza. Y se dieron. Y así, sin más demora ¡y con qué saña! se llevó a cabo la captura de aquellos hombres. Se actuó con sigilo para que ninguno tuviera tiempo de ponerse a salvo, eludiendo de este modo la acción de la justicia. Francisco Uc fue preso en su casa y Gregorio May en el pueblo de su mando. ¡Dobles grilletes les pusieron en las manos y en los pies! Otras aprehensiones se llevaron a cabo en distintos pueblos y cuando se creyó tener seguros a los principales inculpados, se procedió a abrir los procesos de rigor. Todo tenía que hacerse de acuerdo con la ley, arma de buen filo cuando está al servicio de los blancos.

Desde este momento los tribunales se vieron llenos de espías, acusadores, diligencieros, escribientes, pendolistas y esbirros; amén de una escuadrilla de guardias y edecanes. Una fauna, Estos sujetos se revolvían en un continuo ir y venir por salas y pasillos, trayendo y llevando papeles, actas y látigos. Desde un principio los juicios adolecieron de irregularidades y de errores, pero nadie se ocupó de poner orden en nada, a pesar de la protesta que hicieron algunas personas sensatas de la localidad.

Los testigos de cargo no exhibieron los documentos de prueba que ofrecieron; los reos no encontraron vías expeditas para defenderse, ni hubo leguleyo que les aconsejara a derechas para salir con bien de aquel trance. Una y otra vez los acusados negaron los hechos que se les imputaban, y los careos, lejos de aclarar punto alguno, provocaron más confusión respecto de su inocencia o de su culpabilidad. Ya nadie sabía a qué atenerse. Pero la cosa no tenía enmienda. Para los presos no había esperanza, pues contra ellos estaba una sociedad ofuscada por el terror, los prejuicios y el egoísmo. De antemano habían sido condenados y sin remedio sufrirían el castigo consiguiente. El tribunal tenía escritas las sentencias antes de concluir el examen de los hechos. Un ansia de venganza y no un espíritu de equidad guiaba a aquellos jueces atolondrados. Su acción se fundó en las denuncias que se mencionan; en las acusaciones de Antonio Uc –heredero por cierto, de su padrino Francisco Uc– en los dichos, nunca comprobados, de un tal José Mercedes Chan que tenía fama de embustero. Y con estos confusos elementos de juicio, el Fiscal no tuvo empacho en concluir su alegato condenatorio. Al hablar de la culpabilidad de los acusados unas veces trajo a cuento su estupidez y otras su condición letrada e indistintamente, los tuvo por idiotas, ya se mostraran creyentes o ateos. Los infelices no tenían defensa ni escapatoria. Contra ellos estaban el cielo y el infierno. En resolución, sin tentarse el alma, el Fiscal pidió ocho patíbulos para que expiaran sus delitos los caciques Francisco Uc y Gregorio May, los escribanos José Mercedes Chan y Domingo Tinal, el teniente Florentino May, el regidor Pablo Tinal, el tunil Silverio Diaz y el sacristán Telésforo Uc.

Cuando Francisco Uc oyó su sentencia una vez más dijo que era inocente y pretendió elevar una petición de indulto, pero le fue difícil encontrar un amanuense que la redactara conforme a derecho. Quien más quien menos, todos tenían miedo de comprometerse en cualquier trámite en favor de los acusados.

Al fin, un tinterillo, compadecido del reo, redactó el memorial en el que entre otras cosas Francisco Uc dijo: «¿Y para condenar a un hombre, bastan dos o tres declaraciones oscuras e inconexas, cuando autores graves exigen seis declaraciones ciertas para hacer prueba en algún delito?»

El documento corrió de uno a otro despacho sin encontrar acogida; todos los funcionarios se consideraban incompetentes para resolver lo debido. Unos y otros lo rechazaron y cuando, después de muchos rodeos, llegó a manos del gobernador, este lo detuvo por días sin emitir acuerdo alguno. Semejante tardanza hizo creer que se trataba de una maniobra para salvar al reo, debido a sus amistades políticas. Entonces, contra el peligro de una posible clemencia, salió una chusma de señoritos para pedir la inmediata ejecución de Francisco Uc. Ante sus gritos, el gobernador se amilanó y negó el indulto. En el fondo era lo que deseaba hacer; pero su conciencia quedó tranquila.

Al día siguiente, a las nueve de la mañana, Francisco Uc fue fusilado en la explanada del Campo de Marte, a espaldas del castillo de San Benito de la ciudad de Mérida. A la primera descarga, Uc cayó de rodillas, pero se incorporó con las manos sobre el pecho e intentó dar unos pasos. Un tiro en la cabeza lo hizo rodar sobre el polvo.

Dos días después y en el mismo sitio Gregorio May sufrió igual pena. Su ejecución resultó no menos patética, pues el reo se presentó con los ojos vendados y, al recibir la descarga, lanzó un grito que llenó de espanto a los testigos.

Fue confusa la sensación que produjeron estas muertes. Hubo gente que se deshizo en lágrimas en tanto que otra se echó a la calle a celebrar el suceso. El cura de San Cristóbal, don Domingo Cortés, enlutó los altares y dijo una misa por el alma de los ajusticiados. En algunas casas de postín se bailó y se bebió de lo lindo aquella noche.

Para contemplar este cuadro de violencia, el gobierno creyó conveniente sujetar más y más a los indios y para ello nada le pareció más adecuado que poner en vigor las antiguas leyes del virreinato. Con esta medida, todos los indios –rebeldes y pacíficos– volvieron a quedar sometidos a la tutela, casi siempre arbitraria, de jueces y defensores de oficio. Al abrigo de estas leyes, se desató la más tremenda persecución contra los naturales; con cualquier pretexto eran presos o se les señalaba sitio de residencia y servidumbre del que no podían evadirse sin sufrir el castigo consiguiente. Para más ignominia, en plazas y atrios se levantaron picotas donde, por la menor sospecha, cada día eran azotados e infamados presuntos delincuentes. Una pragmática previno que «cuando no bastasen las cárceles para hacer dóciles y sumisos a los indios, debían emplearse las correcciones prudentes que exigían su índole y sus costumbres». Estas «correcciones prudentes» consistían en ponerles encima sillas de montar y jinetearlos hasta que, sangrando se rendían.

Entonces el terror de los indios no tuvo límite y por huir de semejantes suplicios se lanzaron al campo a engrosar las filas de los rebeldes. Morir matando sería el único desahogo de su coraje. Terminar la vida al lado del enemigo muerto sería su mejor triunfo.

La guerra perdió todo sentido moral; nadie tuvo escrúpulos en cometer los más espantosos excesos. Indios y blancos iban a superarse en crueldad; sin pudor se disputarían la delantera de la barbarie. A un crimen se respondería con otro; a nombre del hambre o a nombre de la gula se llegaría al mismo salvajismo. No habría clemencia para nadie. Pronto todos caerían en una especie de vértigo sanguinario.

Ermilo Abreu Gómez

Continuará la próxima semana…

0 comments