XXI

Hacia la media noche, los hermanos llamaron a las hormigas. Estas vinieron en tropel, ágiles las patitas, enhiestas las antenas, aguzados los ojillos. A la entrada de la cueva se detuvieron. Los gemelos les dijeron:

–Oíd bien nuestras palabras. Bien sabéis lo que nos pasa y lo que queremos. Conocéis el camino de los jardines cercados por tapias y albarradas; subid por ellas y, sin ser sentidas, recoged las flores que nos pidieron.

Las hormigas obedecieron sin demora. Se escurrieron entre los abrojos hasta llegar a los jardines que se dicen. Los guardianes de los arriates, encaramados en las ramas de los árboles, gritaban sin cesar.

Sus gritos no sirvieron de nada. Mientras gritaban y gritaban por debajo, entre las hierbas y los resquicios de la tierra, las hormigas se acercaban a los jardines. Se abrieron paso con sus tenazas, treparon por las tapias y las albarradas; llegaron a los arriates; alcanzaron los gajos de los rosales y arrancaron las flores. Y con su carga, por donde habían venido, regresaron, sin ser vistas ni oídas, a la Cueva de los Pedernales.

Allí, a la entrada depositaron las flores y se ocultaron en sus guaridas. Con ellas los gemelos hicieron manojos. Cuando amaneció, los señores de Xibalbá mandaron buscar a los prisioneros. Ya se regocijaban anticipadamente con la derrota y la muerte de Hunahpú e Ixbalanqué. Pero grande fue su asombro y su desconsuelo cuando vieron que cada hermano llevaba entre los brazos inmensos ramos de flores.

Se dieron otra vez por vencidos los señores de Xibalbá. Llamaron a los guardianes de los jardines y les dijeron:

–¿Por qué dejasteis que estos señores robaran nuestras flores?

A nadie vimos ni a nadie oímos durante la noche –respondieron los aludidos.

Pero, como es natural, no fueron creídos y en castigo, por su descuido, les rajaron la boca. Entonces los de Xibalbá extremaron su odio, e iracundos decidieron llevarlos, por último, a la Cueva de los Murciélagos. En ella vivía el terrible e insaciable Camazotz, que mata con su sola presencia. En la soledad tenebrosa de aquella cueva abandonaron a los gemelos.

Para defenderse de los innumerables murciélagos que volaban hambrientos, batiendo furiosos sus alas, los hermanos se metieron dentro de sus cerbatanas. Mientras tanto los murciélagos decían:

–Quilitz, quilitz.

Volaban, ávidos, de un sitio a otro y se posaban, amenazantes, sobre el escondite de los hermanos. Estos se durmieron hasta que empezó a oírse el gorjeo del alba.

De pronto Ixbalanqué dijo a Hunahpú:

–Asómate y mira si ya amanece. Nuestros enemigos se han aquietado.

Hunahpú dijo:

–Saldré a ver.

Y así lo hizo; pero en el momento en que asomó la cabeza, un murciélago que espiaba se la cercenó. Ixbalanqué entonces se puso a gritar.

–¿Dónde estás, Hunahpú? ¿Qué te has hecho, Hunahpú? ¿Por qué te ocultas que no te veo ni te oigo?

Y como nadie respondió a sus preguntas, con tristeza dijo:

–Al fin lo vencieron los señores de Xibalbá.

Y en efecto, al amanecer, los señores de Xibalbá se acercaron a la entrada de la cueva, buscaron en ella, y con regocijo tomaron del suelo la cabeza cercenada de Hunahpú. Estaba vacía de sangre, pálida, desencajada. La alzaron, y como trofeo la pusieron sobre el muro más alto de la Plaza de Juego. Para verla y hacer mofa de ella acudieron gentes mayores de Xibalbá. A distancia se esparcieron las risas y las carcajadas y los gritos soeces que salieron de sus bocas.

Entonces Ixbalanqué, entristecido, se aisló en el rincón de un solar vecino. Allí gimió su dolor en silencio, sin ser visto por nadie.

Al cabo de un tiempo, llamó a los animales mansos que merodeaban por aquellos lugares. Cuando llegó la noche se acercaron a él en espera de su mandato. Ixbalanqué dijo:

–No temáis nada, que los enemigos míos están lejos. Decidme sin engaño, ¿qué es lo que coméis en el monte?

Atropellándose, pisándose las patas toscas, restregándose las pelambres ríspidas, dándose de hocicazos, embistiéndose con sus testuces, aquellos animales, entre gruñidos, rezongos, balbuceos y alaridos, respondieron a Ixbalanqué lo que para ellos era verdad. Ixbalanqué, como pudo, entre aquella algazara arisca oyó a todos. Luego dijo:

–Está bien. Ahora traedme, sin tardanza y sin regateo, algo de lo que coméis.

A nombre de los demás animales el loro dijo:

–Si es preciso, lo haremos.

Entonces los animales, presurosos, como vinieron se fueron. Tras ellos se levantó una polvareda que enturbió el aire y arremolinó las hojas caídas. Un tufo se esparció por aquel contorno. Se fueron por diferentes rumbos en busca de lo que comían.

Ixbalanqué los esperó impaciente junto a una albarrada. Desde allí podía mirar la cabeza de su hermano Hunahpú. Sus enemigos la habían dejado como olvidada. Pasó buen espacio de tiempo.

Ya al atardecer, poco a poco, con sigilo, empezaron a regresar los animales. Vinieron de uno en uno por diferentes vericuetos. Unos trajeron hojas secas, otros huesos desnudos, otros raíces, otros tallos, otros chilacayotes; en silencio, contempló la comida que habían traído los animales. Dijo algo que nadie entendió y entonces, seguido de todos, fue al sitio donde estaba tirado el cuerpo de Hunahpú. Espió primero por si alguien los veía. Cuando estuvo seguro, se sentó delante del cuerpo de Hunahpú; tomó una calabaza y la puso cerca de los hombros de Hunahpú. Los animales en círculo, azorados los ojillos, erizada la pelambre y apagada la voz, no se atrevían a menearse de sus sitios. Parecían estatuas de piedra.

Ixbalanqué, con un pedernal, hizo unos agujeros en la cáscara de la calabaza; unos redondos para simular los ojos, otros anchos para remedar la boca, otros largos para imitar la nariz. Luego le insufló vida, soplándola con el aliento de su boca.

Por las hendiduras salió una tenue luz verde, entibiada y sutil. Cuando vio que la cabeza palpitaba, sentó el cuerpo en el suelo, le juntó los brazos y le cruzó las piernas. Tan derecho quedó el difunto, que iba a despertar. Todo esto fue hecho bajo la sombra de las alas de un zopilote, las cuales detuvieron el amanecer.

En cuanto los animales vieron lo que Ixbalanqué hizo, se espantaron tanto que rápidamente se perdieron entre el monte. El único animal que se quedó en aquel lugar, porque era el más inocente, fue el conejo. En su inocencia, meneaba las orejas escuchando una música que sólo él oía. Ixbalanqué le dijo:

–Has hecho bien en quedarte. Lo esperaba. Anda y colócate sobre el muro de la Plaza de Juego. Cuando veas que jugamos, ponte atento. Si la pelota es lanzada sobre la tapia, tómala y salta y ve corriendo con ella y no te dejes alcanzar e intérnate en la selva, y ocúltate donde sabes. Anda, y no olvides lo que te he dicho.

El conejo bajó las orejas en señal de asentimiento; pateó sobre la tierra con las patas traseras, alzó el rabo y, sin ser visto, trepó sobre los muros de la Plaza de Juego.

En ese momento, los señores de Xibalbá se acercaron al lugar donde Ixbalanqué estaba y le dijeron:

–Ven, acércate y juega con nosotros por última vez.

Ixbalanqué dijo:

–Si eso quieres, lo haré.

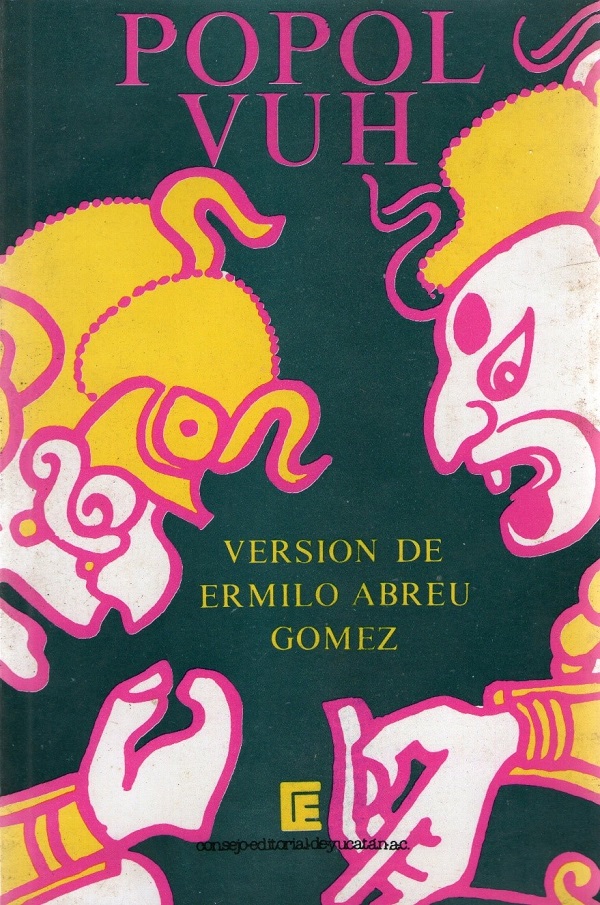

Ermilo Abreu Gómez

Continuará la próxima semana…