- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano

- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»

- María Teresa Linares Savio

- El Universo del Circo Teatro Yucateco

- Consuelo Velázquez

- Nelson Camacho

- José Ruiz Elcoro

- Siempre la sonrisa de Lucy

- Félix Guerrero, Batuta de Oro

- Jesús Gómez Cairo (+)

- Kiko Mendive

- Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba

- La revolución que quiso ser – IX

El Pájaro

Cuento

El Pájaro

Los callosos dedos de campesino de Simón se deslizaban diestros sobre el ke’uel y corchaba las blancas hebras de sosquil, para hilvanar el delgado hilo. De vez en cuando espolvoreaba un poco de ceniza sobre el duro cuero atado a su pierna derecha. Estaba tan embebido en esa labor que no prestaba atención a los saludos de sus vecinos que pasaban por la calle rumbo a sus parcelas y que lo veían, sobre el lomo de la albarrada, sentado sobre ese grueso tronco seco de jabín asentado en la puerta de la cocina de su casa.

Ya comenzaba a salir el sol y al fin dio por terminado su trabajo. Se puso de pie y observó complacido la cantidad de hilo. “Ya con esto, me alcanza para terminar mi hamaca”, pensó satisfecho mientras se estiraba para aflojar los músculos cansados. Entonces entró a la cocina a prepararse el desayuno.

Hacía dos años que falleciera Chanita, su fiel compañera durante más de medio siglo, y desde entonces vivía solo. Removió con paciencia las cenizas entre las tres ennegrecidas piedras que le servían de fogón y, al advertir un tenue hilo de humo, acomodó encima hojitas secas de elote. Cuando el humo aumentó, comenzó a soplar despacito hasta que brotó una débil llamita, puso rajas de leña encima y, rato después, el fuego crepitaba alegre. Puso a calentar agua en un trasto y, mientras hervía, salió al patio. Fue al pozo donde bajó un rojo tomate de la mata sembrada en una lata de galletas asentada sobre el brocal; pasó por el alero de la casa de paja donde resguardaba del sereno las tortillas chuchules que le daban de caridad los vecinos y escogió tres. Antes de volver a entrar a su cocina, saludó agitando la mano al panadero que le sonreía mientras daba sonoras palmadas para anunciar su presencia, con su enorme globo de hojalata sobre su cabeza. Aunque parezca mentira, dentro de este artefacto el pan se conserva calientito y oloroso.

Cuando hirvió el agua, sacó el tomate ya cocido y lo puso en la jícara. De un pote sacó una cucharada de un polvo negro hecho por él con tortillas quemadas y molidas – polvo que él llamaba café – y lo puso en una jícara donde vertió el agua caliente. Lo endulzó con miel silvestre y le dio un sorbo para probarlo, asintiendo complacido. Hizo tostadas con las duras tortillas, las aderezó con el tomate y entonces se sentó en el banquillo a tomar los primeros alimentos del día.

Mientras comía pensó: “Pronto terminaré mi hamaca”, y sus ojos vagaron por el contorno de la cocina. “Entonces me iré”, terminó emocionado.

Cuando el sol ya estaba sobre la copa de los árboles, él ya estaba parado en la puerta de su casa, preparado para salir (como todos los sábados) a pedir limosna por el pueblo. Se sobó las piernas endurecidas por la artritis y vio con tristeza sus pies deformados por la enfermedad. Se colgó el sabucán al hombro, tomó su bastón – una delgada vara de mangle – y se acomodó el sombrero; antes de salir, descolgó del balo su largo chicote, recuerdo de sus lejanas épocas de conductor de plataformas y que le era muy útil para espantar a los numerosos y agresivos perros de este abandonado pueblo, y salió a la calle.

Caminaba despacio, evitando resbalar en las enormes lajas del suelo, pulidas por el transitar de la gente. Venía avanzando entre las albarradas caídas y la crecida hierba. Casi todas las casas se encontraban cerradas por la ausencia de sus moradores que se habían ido a trabajar al Caribe o a la bella Mérida. En las que estaban ocupadas, la gente le regalaba tortillas duras, algunas frutas de sus patios, y una que otra monedita de diez centavos.

Cuando se encontraba con la jauría de bravos perros que se le acercaban corriendo, ladrando furiosos tratando de morderlo, sacaba el chicote del sabucán y lo restallaba con fuerza sobre los lomos de los animales que salían huyendo, profiriendo aullidos de dolor al sentir la mordedura del chicotazo. Al medio día se detuvo bajo la frondosa mata de granadillo y, sacando su jícara y su bola de pozole, procedió a prepararlo, añadiéndole agua de su calabazo. Estaba frente una plazoleta cerca del parque, y desde ahí podía ver el lujoso autobús estacionado a la sombra de los dos laureles del parque. “Es difícil de creer”, pensó mientras tomaba a sorbos su pozole y echaba una mirada a su alrededor, “que alguna vez este lugar fue un pueblo próspero”. Sus recuerdos lo inundaron amenazando con ahogarlo.

Cuando terminó la colación, lavó su jícara y la metió otra vez dentro del sabucán. Entonces decidió, en un impulso repentino, atravesar el parque. Normalmente evitaba hacerlo ya que, a pesar de sus años y la enfermedad que le impedía trabajar su milpa, aún no se acostumbraba a vivir de la caridad. Era muy orgulloso y le daba pena que la gente que venía de Mérida a consultar con don Mat, el brujo, lo viera en esas condiciones, con su raído aunque muy limpio pantalón, su vieja camisa y su delantal de cotín, de finas rayitas negras. Sin embargo, ese día le había ido mal y apenas había podido juntar medio sabucán de tortillas chuchules, tres pedazos duros de pan francés, y ocho moneditas de a diez centavos. Así que venciendo su orgullo, decidió atravesar el parque.

La gente de Mérida que esperaba volver a abordar el autobús, se sorprendió al verlo venir vestido de esa manera, como un antiguo peón de hacienda henequenera. Era extraña, en verdad, esa forma de vestir ya que en Box Ok, como en todos estos pueblos de la ex zona henequenera, el henequén ya era solo una leyenda de cuya época dorada solo podía uno enterarse por boca de los ancianos nostálgicos del pueblo. Cuando Simón advirtió las miradas curiosas, quiso volverse, pero se obligó a seguir su camino. Recordó que sus hijos, ocho en total, cuando aún vivían en el pueblo se avergonzaban de él por no querer cambiar de aspecto pero, al crecer, se fueron yendo y ni él sabía dónde se habían acabado ya que jamás, ni para la fiesta del pueblo, volvían por estos rumbos.

“Pero en poco tiempo, yo también me iré” pensó. Alguien le puso una monedita en la mano, luego otra y, cuando hubo pasado por el lugar, tenía una docena de moneditas plateadas con centro dorado de a un peso. Así que, muy contento, siguió de frente y se llegó a la tienda del turco Elías donde compró jabón para lavar su ropa, una veladora grande para encender como ofrenda a la Santa Cruz, harina de trigo para atole, fósforos y velas, y una pequeña latita de leche condensada. Apenas le alcanzó para una sidra y dos paquetitos: uno de incienso y otro de mirra. ¡Hacía tanto tiempo que no se daba este gusto! Se demoró todo lo que pudo en saborear el burbujeante refresco. Cuando lo acabó, recogió sus cosas y se dirigió a su casita a descansar.

En el trayecto debió pasar por la mansión de don Armín Méndez y Méndez, el viejo cacique del pueblo. La casa ocupaba todo el lado norte del descampado conocido como parque. El centro de la población lo formaba la vieja iglesia de gruesas paredes de mampostería, con sus tres torres construidas en medio y, a su alrededor, las mansiones donde vivía la gente rica. Ocupando todo un costado, el Palacio Municipal con su reloj eternamente descompuesto que marcaba las seis y media.

La casa del cacique ocupaba dos manzanas. Tenía un portón al frente y grandes ventanales en los costados ubicados en las calles laterales. Estaba protegida con rejas de hierro forjado y, cuando se abría, se podía ver y oír a los cientos de pájaros de todas las especies existentes en la península dentro de sus amplias jaulas colgadas en el corredor, cantando y moviéndose graciosamente.

Esa era una de las debilidades del viejo Armín, los pájaros. Sentía una predilección enfermiza por estas aves. Todos los días, lloviera, tronara o saliera el sol, varios sirvientes suyos se encargaban de mantener limpias las jaulas, y de darles de comer y beber a los pájaros. Eran tantos que el excremento de las aves llenaba varios costales a la semana; y era utilizado como abono en sus parcelas donde sembraba verduras. Por las noches había que tapar las jaulas con fundas negras de plástico para evitar que la luz de los focos perturbara el sueño de los pájaros.

Simón estaba parado junto al muro, oyendo con atención el triste canto de las aves cautivas, cuando de pronto se abrió el portón y salieron varios pajareros en tropel, llevando sus trampas donde iban sus veteranos pájaros “maestros”. Todos, al pasar junto a él, lo saludaban porque aquí en el pueblo todo el mundo se conoce. Casi de último venía su vecino que se detuvo a informarle que “en montes de tzequel, por el rumbo de la sabana, apareció hace dos días un extraño pájaro azul de cantar melodioso”, y se apresuró para alcanzar a los demás, dejándolo intrigado. Pensativo, se dirigió a su casa a comer y descansar.

Esa noche trabajó duro para terminar de urdir su hamaca, aprovechando la brillante luz de la veladora. Había puesto el bastidor en el centro de la redonda casita de paja, y aspiraba con deleite el perfume del incienso que, en una latita, ardía al pie de la Santa Cruz.

Terminó su trabajo esa madrugada al ponerle los brazos a la hamaca. La colgó de los balos para probarla y se acostó en ella. Una sensación de paz se apoderó de él al instante y el sueño comenzó a invadirlo. Se puso en pie de un brinco al recordar para qué le serviría. Procedió a recogerla y guardarla en su viejo baúl.

Esa madrugada el sueño tardaba en llegar. Durante mes de forzada vigilia recordó con tristeza que, unos meses atrás, su amigo de la infancia Tomasito Chi se había suicidado amarrando la soga de su hamaca en el balo de su casa, colgándose como piñata. Eran de la misma edad y de chiquitos jugaron juntos por las calles de este pueblo; de jóvenes trabajaron en el campo como peones en los inmensos planteles de henequén, y a su tiempo sembraron y cosecharon sus milpas; como todos los muchachos del pueblo se casaron muy jóvenes; tuvieron hijos, nietos. Entonces un día todo cambió: el mercado del henequén se desplomó por la aparición de las fibras sintéticas. En esas épocas, cuando comenzó el ocaso de la industria, los astutos dueños de las haciendas henequeneras vendieron a buen precio sus tierras al gobierno y éste formó los ejidos, administrándolos aún con jugosas ganancias.

Unos años después, el saqueo y la corrupción de los burócratas acabaron con lo poco que aún quedaba y fue cuando entonces el gobierno decidió liquidar a los ejidatarios. Este antaño próspero pueblo se convirtió en el pueblo fantasma que era en la actualidad debido a la migración de los jóvenes en busca de mejores horizontes.

Tomasito, él, y tres o cuatro ancianos más, habían logrado sobrevivir de la caridad de sus vecinos hasta aquel triste día en que, chicoteado por el hambre y la soledad, su amigo decidiera salir de este mundo por la puerta falsa, dejándolo solo ya que los demás se habían ido tiempo ha con sus familiares a Mérida o al Caribe.

Recordó los rezos monótonos y llantos esporádicos de las vecinas. Durante el velorio se acercó al ataúd de plástico que por acuerdo del Cabildo, presidido por Chanito Méndez sobrino de don Armín, se comprara para el uso de todos los vecinos indigentes del pueblo que no tuvieran para comprarse un sencillo ataúd de cartón para ser enterrado al morir.

Era todo un equipo: el pomposo ataúd de plástico de color gris perla, con herrajes imitación bronce y con una ventanita de plástico transparente para ver la cara del difunto, cuatro candiles de buen tamaño para encender veladoras, y dos coronas, con flores de mismo material. Todo esto lo prestaba el Ayuntamiento, pero tan solo servía para el velorio y para llevar el cuerpo al cementerio ya que los difuntos eran enterrados envueltos en sus viejas hamacas, o con sus raídos cobertores. Cuando carecían de ambas cosas, eran arrojados desnudos en la terrosa tumba escarbada en el fondo del panteón. Fue en esa ocasión, después del entierro de Tomasito Chi, cuando recordó la conversación que tuvo de pequeño con su abuelo materno en que aquel se refería a una antigua costumbre maya.

“Hace mucho tiempo” – le había dicho – “me contaron mis mayores que en esa época los hombres a quienes les era concedido vivir muchos años llevaban una vida tranquila y dichosa en la comunidad, ya que eran muy apreciados por sus consejos, que todos obedecían con respeto. Sin embargo, al llegar a una edad muy avanzada y no poder valerse por sí mismos para efectuar sus necesidades más sencillas, tomaban la decisión de ir al monte a pedirle permiso a Yu’um Chac para “amarrar” su hamaca entre los árboles.”

“Para eso tejían una hamaca con los hilos extraídos de la planta sagrada del henequén, y se dirigían con ella al lugar escogido, lo limpiaban, colgaban su hamaca y se acostaban en ella. Con el paso de los días, el ayuno total les iba extinguiendo, como una vela, hasta que se apagaban y pasaban entonces a formar parte de la vegetación.”

Eso le había contado su abuelo y ese día, al recordar las caras asustadas de los vecinos de Tomasito que temerosos habían formado una cruz de cal en el lugar donde se había ahorcado – para conjurar a su fantasma y no viniera a asustar a la gente – fue cuando decidió seguir la antigua costumbre de sus mayores y comenzó a urdir esa hamaca y a empezar a prepararse para ese largo viaje sin retorno. Sus párpados se cerraron al entrar el sueño a sus ojos y, casi al amanecer, pudo dormirse al fin.

Repentinamente fue despertado por la ruidosa algarabía de los k’aues que esa mañana escandalizaban en la frondosa mata de ramón del patio. Se levantó aturdido, y se preparó una jícara de atole de harina de trigo para paliar el hambre.

Fueron pasando los días y los pajareros no lograban atrapar el pájaro azul, provocando la desesperación del cacique, quien ofreció más dinero como recompensa por su captura. En esos días Simón comenzó a construir una tosca trampa con chilibes amarrados con sosquil. Había transcurrido una semana de la aparición del pájaro y, ante el fracaso de los pajareros por atraparlo, el cacique ya ofrecía mil pesos por él. Fue cuando la mayoría de la gente del pueblo entró al monte llevando sus jaulas construidas de prisa con el afán de capturar al ave y ganarse ese dineral, que para ellos era el salario de varios meses de duro trabajo.

Pero pasaron los días y los esfuerzos fueron inútiles. Preocupado de que el ave migrara a otros rumbos, el cacique aumentó el premio a tres mil pesos. Era una cantidad tan elevada que la gente ya no quería salir del monte, y hasta en la noche se podía escuchar el ruido que hacían en su afán por atrapar el hermoso pájaro que, a su vez para que los ánimos no decayeran, de vez en cuando dejaba que su voz se esparciera en un dulce canto que parecía rebotar contra los gruesos troncos de los árboles del monte.

Cuando terminó de construir su jaula, Simón recogió un poco de barro, lo mezcló con paja para darle una consistencia y buscó un pedazo de alambre. Amasó el barro echándole con cuidado agua con una botella y, cuando tuvo una pasta maleable, sus toscas manos le dieron forma de pájaro haciéndole las patitas con el alambre. Sonrió satisfecho al ver su trabajo y lo puso a secar al calor del sol. Al otro día, ya endurecido, lo acomodó en el pequeño columpio que puso en medio de la jaula, asegurándolo con el simple procedimiento de enrollar el alambre a la barrita y ¡listo! El pájaro parecía columpiarse.

Bebió una generosa jícara de atole y, al terminar, salió de su casita caminando trabajosamente con ese su andar de artrítico rumbo al tzequel desde donde el viento, cuando soplaba en dirección del pueblo, traía los gritos de los pajareros. Cuando lo vieron llegar lo rodearon curiosos y, al ver su tosca jaula con el rústico pájaro de barro balanceándose grotescamente, comenzaron a reír escandalosamente como si se tratara de una broma. Los más crueles gritaban que Simón ya estaba “chocheando”, es decir, que lo avanzado de su edad lo había enloquecido y, para confirmar su opinión, giraban burlones el dedo índice en la sien, sin respetar su presencia.

Don Armín, como era su costumbre de todos los días después de almorzar, estaba acostado en una hamaca amarrada en un fresco rincón bajo los arcos de la terraza de su enorme mansión. Dormitaba por efectos de la digestión cuando fue despertado por las voces agitadas de los pajareros en la calle. Se puso de pie y abrochó el cinturón, pasando a la habitación que servía de oficina, la cual tenía puerta a la calle. Afuera, la gente formaba corrillos y discutían excitados en voz alta. Al verlo salir, callaron momentáneamente, y él aprovechó para llamar a uno de ellos para que le informaran las causas de ese escándalo.

“¡Señor, no lo va a creer!” – dijo aquél, agitado – “Pero el viejo Simón, ese anciano loco que pide caridad, ya atrapó al pájaro”. Entonces preguntó casi gritando, para que lo pudieran oír en medio del escándalo, dónde estaba el viejo y, al escuchar que “en su casa”, salió de prisa en dirección al lugar, seguido por la muchedumbre. En el trayecto se enteró por los curiosos de los pormenores de la captura del ave y entonces sonrió tratando de no demostrar sorpresa. “Conque con un pájaro de barro”, murmuró. “De veras que es ingenioso ese Simón. Jamás se me hubiera ocurrido”, comentó y aceleró el paso.

Cuando llegaron don Armín, pese a ser el hombre más poderoso del pueblo, tuvo que abrirse paso con dificultad entre ese mar de gente que no cesaba de parlotear en voz alta. De pronto, callaron al comenzar el pájaro a cantar. Su voz se esparció por el lugar durante un buen rato en que todos callaron, escuchando embelesados la armonía dulce de ese canto maravilloso.

Cuando el pájaro hizo una pausa el cacique, como pudo, se acercó para poder verlo de cerca. Entonces observó asombrado que se trataba de un pájaro azul, grande, del tamaño de una paloma, con un pecho amplio que se movía sobre la barrita alrededor del pájaro de barro con movimientos ágiles y, a la vez, majestuosos.

Tenía un curioso copete de plumitas amarillas y una cola larga, como un abanico. Al advertir su presencia, el pájaro detuvo su ir y venir y lo miró con esos ojillos penetrantes. El cacique sintió un pequeño sobresalto. Sin embargo, logró controlarse y se acercó al anciano.

“Buen trabajo, Simón”, le dijo en voz alta para que todos lo escucharan. El viejo se limitó a bajar la cabeza en señal de asentimiento. “Me voy a llevar el pájaro a mi casa, y hoy en la noche, o mañana temprano, puedes pasar por tu dinero”, le dijo. Pero, al intentar tomar la jaula, Simón lo detuvo.

“Hay una cosa que quiero aclararle, señor, si no le molesta, claro”, le dijo con esa voz serena pero firme. El cacique se detuvo. La gente guardoö silencio al advertir el impulso contenido y esperó.

“¿Se puede saber de qué se trata?”, inquirió don Armín, un poco molesto por la breve interrupción.

“Es que, ¿sabe usted?”, dijo Simón en voz clara para que todos pudieran escucharlo. “El pájaro no se vende.”

Se oyó un aaah prolongado salido de las gargantas de los presentes. Don Armín quedó petrificado. Estuvo así un largo minuto, paralizado por la sorpresa. Cuando al fin pudo reaccionar, dio media vuelta para retirarse.

“Si pretendes más dinero”, le dijo con una sonrisa burlona, “ven a verme y lo tratamos”. Se fue solo, sin que nadie lo acompañara, ya que todos estaban muy excitados comentando el suceso.

Ya era noche y la gente no quería retirarse. Todos desfilaban a la luz de las velas para admirar de cerca al hermoso pájaro y escuchar su cristalina voz que les producía cosquillas en sus almas sencillas. El ave parecía comprenderlos y no cesaba de cantar para complacerlos, hasta que Simón cubrió la jaula con un pedazo de cobertor y, ante la protesta airada de los presentes, amarró la jaula a un hilo pendiente del techo y la elevó. Cuando todos se hubieran ido, colgó su hamaca bajo la jaula y, prendiendo la veladora, se acostó a dormir. Estaba muy cansado y este había sido un día muy agitado, así que, casi al instante, cayó en un sueño profundo.

Tempranito al otro día, ya el patio estaba lleno de curiosos que había venido de los pueblos aledaños, atraídos por la novedad. Estaban ansiosos por conocer al extraño, pero muy bello, pájaro. Así que Simón salió de la casa con la jaula y procedió a darle de comer y de beber al ave, rodeado por la gente. Al rato, el pájaro empezó a cantar a los presentes, que lo escuchaban arrobados.

Muchos aconsejaban a Simón que aceptara la oferta del cacique y se lo vendiera ya que, según ellos, con ese dinero el anciano podría vivir el resto de sus días sin problemas económicos. Pero Simón solamente se limitaba a sonreír y asentir, como si les diera toda la razón a todos.

A las once de esa mañana, don Armín le mandó, cansado de esperar, una oferta por medio del “Papión”, flamante jefe de la policía de ese pueblo: le ofrecía elevar el precio hasta cinco mil pesos por el pájaro. La noticia corrió entre los presentes como reguero de pólvora y los dejó turulatos. Comentaban asombrados el destino que Simón podía darle a esa cantidad tan grande de dinero: “se podía construir una buena casa”, decían, “o meterlo al banco y vivir de los intereses”. “Podía”, y solo eso se oía: “podía”. Pero Simón tomaba las cosas con calma. No le dijo al “Papión” ni sí, ni no; solo que lo pensaría.

El pájaro reposaba silencioso en ese momento. Sus grandes ojos no se apartaban de su dueño. De pronto sacudió sus alas, hincó el pecho como para tomar aire, y espació el melodioso chorro de su potente voz entre la gente.

A las cuatro de la tarde corrió entre el gentío un rumor. Todas las miradas se posaron incrédulas en el anciano. Se decía que Simón había decidido dejar libre al pájaro. No faltó quien corriera a llevarle la noticia al cacique, pero éste se encontraba durmiendo la siesta después de un almuerzo tardío y nadie entre sus sirvientes se atrevía a despertarlo, porque cuando eso sucedía se ponía violento y maltrataba a quien osaba hacerlo.

Así que Simón se acercó a la jaula, miró con cariño al pájaro, y procedió a abrirle la tosca puertecilla. El ave salió despacio, miró tranquilamente a los presentes que lo miraban arrobados y, tomando impulso, voló como una flecha hasta desaparecer en el horizonte.

Todos quedaron quietos, sin ganas de moverse. Sus mentes sencillas no lograban asimilar del todo qué era lo que los había impresionado más: si la presencia y el exquisito canto del pájaro, o la actitud del anciano indigente que despreció toda una fortuna para seguir los dictados de su corazón. La verdad es que, por más esfuerzos que hacían, no lograban entenderlo.

Pasó el tiempo y los comentarios, en lugar de desaparecer, aumentaron. Poco a poco se convirtieron en una emotiva leyenda que hablaba de un bello pájaro, con un cantar celestial, y un anciano medio loco por el hambre, según ellos, que fue su dueño por un solo día y que, después de compartir generoso con el pueblo sus cantos, lo liberó de su jaula.

Un día, silenciosamente, desapareció también Simón. Todos se extrañaron por su ausencia ya que no se llevó ninguna prenda de ropa, tan solo su hamaca nueva, su sabucán, su bastón y su chicote. Aparte de eso, todo lo demás estaba acomodado en perfecto orden en su casa. Hasta quedaron en el brocal del pozo las tortillas chuchules asoleándose, y los tomates madurando.

Nadie por un largo tiempo volvió a saber nada de él, hasta que un día un vecino viajero que llegó del Caribe asombró a todos al contar que lo había visto en Cancún. Juraba que era él, ya que vestía esa indumentaria inconfundible que usaba Simón. Otros juraron que estaba en Chetumal y que lo habían visto por la zona comercial de esa ciudad, chicoteando a los numerosos perros que rondaban por el mercado. Otros más insistían que estaba en Mérida, pidiendo caridad en Paseo de Montejo.

Sin embargo, la verdad de lo sucedido la mañana de su desaparición, era más simple.

Ese día se despertó de madrugada, preparó su bastimento y se adentró en el monte llevando colgada al hombro su hamaca nueva. Caminó y caminó todo el santo día. Al caer la tarde, llegó al fin al lugar escogido, lo barrió con una escoba que hizo de chilibes, y colgó su hamaca entre los troncos de los árboles. Acomodó su sabucán y enrolló cuidadosamente su chicote, poniéndolo a un lado. La oscuridad ya comenzaba a penetrar en el denso follaje. Era como si alguien viniera apagando las luces en el enorme túnel vegetal.

Así que se acostó en la hamaca. Al hacerlo, una sensación de alivio le llenó de la cabeza a los pies. Los suaves hilos de henequén le acariciaban la piel y le daban un calorcillo especial. Se envolvió con ellos y se sintió contento y tranquilo, como si fuera un feto y estuviera en el cálido y protector vientre de su madre.

Entonces cerró los ojos…

Y ahí se encuentra hasta ahora, disfrutando del sueño eterno, lejos de las miserias de este mundo.

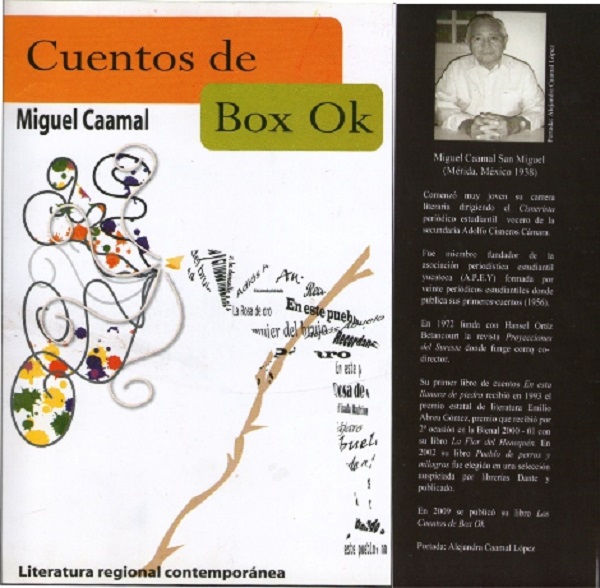

Mauricio Miguel Caamal San Miguel

0 comments