- La Colonia Estrella

- Elis Regina

- XXVI Encuentro de poetas “América Madre”

- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano

- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»

- María Teresa Linares Savio

- El Universo del Circo Teatro Yucateco

- Consuelo Velázquez

- Nelson Camacho

- José Ruiz Elcoro

- Siempre la sonrisa de Lucy

- Félix Guerrero, Batuta de Oro

- Jesús Gómez Cairo (+)

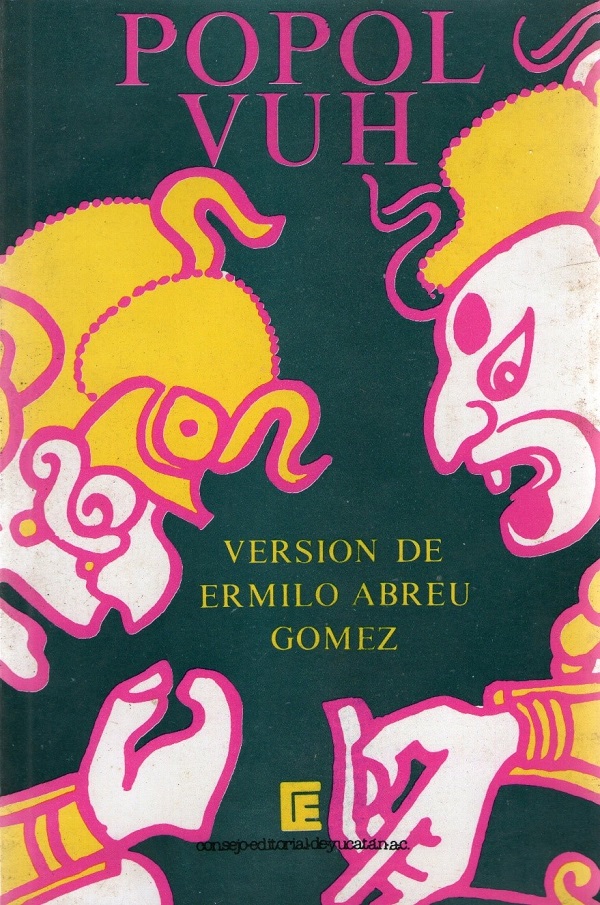

Popol Vuh (IX)

IX

CONTINUACIÓN…

Tojil ordenó que los señores de las tribus debían usar estas prendas. Para ellos son.

Los ancianos entonces no esperaron más y se cubrieron los hombros con ellas. A los dos primeros no les pasó nada. Pero al tercero sí le aconteció cosa insólita. No se la había puesto bien, ni ajustado a la cintura, cuando empezó a sentir mordeduras y arañazos y dolores en todo el cuerpo. Desesperado, atónito, se arrancó a tirones aquel lienzo y dijo entre gritos de angustia:

–¿Qué tela es esta? ¿Qué tela me habéis traído? ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que tiene entre su trama? ¿Qué se mueve, agita y crece bajo su dibujo? ¿Por qué éste cobra relieve y vida y se desprende de la tela?

Los otros ancianos, temerosos, también se despojaron de sus cobijas. Las gentes de la tribu vieron en esta señal cuán grande debía ser el arte que eran capaces de emplear contra sus enemigos aquellos dioses y sus secuaces. Tomaron esto como signo del fracaso que tendrían en la lucha que intentaban. Quedaron tristes, pero no abatidos. Sabían que era preciso pelear, y estaban dispuestos a ello.

Haciendo estas consideraciones, las gentes se reunieron de nuevo en consejo para discutir lo que tenían que hacer para defenderse de los ataques y de las persecuciones de tales dioses, así como de los ardides de sus servidores. En la junta, los más viejos dijeron:

–Sólo con astucia podemos deshacernos de unos y de otros. Pensemos en ello. Primero debemos espiarlos. Obraremos así sin peligro, porque somos muchos y ellos pocos. Pero hemos de proceder con inteligencia, antes de que sea tarde y nuestros enemigos se percaten y se armen.

Con este pensamiento, decidieron actuar sin demora. Hicieron que se reunieran los guerreros de las tribus. Mientras los mozos se aprestaban para la lucha, los de mayor edad los animaban con palabras y cánticos. Las mujeres, lejos de amilanarse, los azuzaban también con sonrisas y halagos placenteros. Aquello parecía un enjambre enardecido. De todas partes acudían, solícitos, los hombres decididos. Todos sabían que de la suerte de la batalla que iba a darse dependía la vida o la ruina de las tribus a que pertenecían.

Mientras tanto, desde la cima de la montaña de Hacauitz las tribus devotas de Tojil vigilaban y miraban hacia abajo y se ponían alerta. Balam Quitzé y los otros abuelos empezaron a tomar dispositivos. Guarnecieron a los hijos y a los hijos de sus hijos. En lugar seguro y agradable dejaron a sus mujeres. Sin descuidar ocasión, instruyeron a los mozos en el uso de las armas. La lucha venía. Desde arriba ojeaban el paisaje y los movimientos del enemigo que se aprestaba. Veían que las tribus de abajo, soliviantadas, se reunían, belicosas en las llanuras, veían que sus gentes manoteaban acaloradas, y que los audaces herían con los pies las rampas que subían hasta la cima de la montaña. Veían cómo los más temerarios empezaban a trepar sobre las albarradas que estaban puestas ahí a modo de trincheras. Los que vencían aquel obstáculo reptaban un trecho sobre las faldas de la montaña y luego, de un salto, tornaban a su sitio dando alaridos de gozo. Los rapaces les hacían coro, palmoteando.

Todos parecían impacientes por pelear. Los gritos de los ancianos, que se quedaban en la llanura, eran cada vez más feroces. Las mujeres con llanto iracundo hacían ver que los cobardes serían muertos o convertidos para siempre en esclavos.

Ante este impulso, los guerreros violentaban los preparativos para ascender más presto por los vericuetos y las laderas de la montaña. Bajo el sol lucían sus flechas, sus macanas, sus lanzas, sus escudos y sus rodelas. Así empezaron a subir. Avanzaban, sin embargo, con cautela, agazapándose tras las rocas y los matorrales de los senderos. Así fueron trepando por diversos lados. No se detenían a descansar. Nadie les salía al encuentro.

Ya habían ganado buen trecho; ya se veía poblada de enemigos la falda de la montaña, cuando sucedió algo no previsto por nadie. Es hasta difícil explicarlo. De pronto los asaltantes, sin saber a qué hora, ni cuándo, ni cómo, se quedaron dormidos. Quedaron yertos como troncos o como bestias. Parecían muertos, tan profundo era el sueño que los avasalló y los rindió.

Al verlos caer, los de Hacauitz bajaron de sus guaridas, abandonaron sus parapetos y, entre gritos estridentes, descendieron por las faldas de la montaña, en alto sus macanas, al viento sus penachos.

Así sorprendieron a los dormidos. Cayeron sobre ellos y los desarmaron, quitándoles hasta sus vestiduras. Para abochornarlos más, les cortaron los bigotes, las cejas y las piochas; les ataron los pies como a las aves y les pintaron en las mejillas cosas de burla como si fueran asaltadores o maromeros de la feria. Luego los abandonaron bajo la intemperie de la montaña. Para mayor ignominia, los Abuelos se mearon sobre los derrotados guerreros. Cuando éstos, al cabo de las horas, despertaron y se vieron en semejantes fachas, avergonzados, huyeron unos de los otros y se escondieron tras los troncos de los árboles. Con hojas de plátano se taparon las partes vergonzosas. No sabían qué hacer ni qué pensar. En su desesperación decían:

–¿Por qué caímos así, rendidos, en sueño que antes nunca habíamos conocido ni padecido? ¿Quién nos durmió, de esta manera extraña, mientras ascendíamos acechando al enemigo? ¿Quién detuvo nuestra marcha y paralizó nuestros pies sobre las laderas de la montaña? ¿Quién nos maniató y nos despojó de nuestras armas y rasgó nuestras vestiduras y emporcó nuestras manos e hizo escarnios nuestros cuerpos, cortándonos el pelo, untándonos la cara de tizne y de colores, y revolcando en inmundicia nuestras manos? ¿Quién amarró nuestras patas como si fuéramos animales de presa? ¿Serán bandidos los propios dioses enemigos los que nos han causado semejante insulto y tan feo daño? De veras no sabemos nada de lo que pasó ni podemos explicar lo que nos han hecho.

Y mientras los guerreros de las tribus burladas descendían y se retiraban al centro de sus plazas para reponerse del cansancio, olvidar el escarnio que habían sufrido y procurarse otras armas con que reanudar nuevo ataque, los Abuelos dispusieron que sus gentes levantaran anchas defensas cerca de la cima. Juntaron a los hombres fuertes y a los hombres ágiles, y con la ayuda de todos cavaron una zanja circular. Para disimularla, echaron sobre ella lianas tejidas con hojas y espinas. Tras las zanjas hicieron una muralla de troncos, bejucos, lajas y lodo cocido. Luego pusieron de pie, junto a las murallas dichas, varios muñecos de madera que parecían gentes. Entre los brazos les colocaron las armas que habían quitado de los guerreros vencidos. El viento se encargó de mover las armas y agitar el cabello, hecho con pelo de elote, que los muñecos tenían debajo de sus hombros de palma. A distancia y entre la neblina, tales muñecos de veras parecían guerreros apostados en defensa del lugar. Al terminar estos preparativos, los Abuelos fueron a pedir consejo a los dioses. Delante de ellos dijeron:

–¿Queréis decirnos si en esta lucha seremos vencidos o seremos vencedores? Tomad en cuenta que nuestros enemigos son numerosos y tienen coraje en sus corazones, en tanto que nosotros somos pocos, estamos mal armados y no hay odio en nuestro espíritu, que sólo obedecemos el impulso del destino.

Tojil dejo oír su voz:

–No os atormentéis pensando en lo que ha de pasar, porque nosotros estamos aquí y a su tiempo sabremos disponer lo necesario para conjurar con todo peligro.

Dicho esto, los dioses, con las artes que conocían, atrajeron enjambres de tábanos y de avispas. Con sus alas ennegrecieron el aire; sumisos se adosaron en las piedras cercanas; aquí se detuvieron quietos, obedientes, incapaces ya de continuar su vuelo. Entonces, por revelación, Balam Quitzé dijo a las tribus reunidas estas palabras:

–Tomad estas bestezuelas y guardadlas en huacales cerrados. Tened los huacales cerca de las barricadas y esperar hora propicia para abrirlos. Estas alimañas os defenderán de los ataques de los guerreros de abajo. Debéis de estar sobre aviso ante el peligro. Despertad vuestro ingenio y vuestra astucia. No dejéis de vigilar mientras tanto los caminos que descienden hasta el valle enemigo.

Pusieron, en efecto, aquellos tábanos y aquellas avispas en cajuelas de carrizo. Con las alas parecía que iban a romper su encierro. Dentro de su cárcel bullían, esparciendo un zumbido ensordecedor. Las gentes redoblaron luego la vigilancia.

Por los caminos y las vertientes, los centinelas estaban alertas. Mutuamente se hacían reconocer cualquier movimiento sospechoso del enemigo. Toda novedad en el campo o en el aire era pregonada a voces con sobresalto.

Ermilo Abreu Gómez

Continuará la próxima semana…

0 comments